最近,一对90后新人花5000块举办的三无婚礼,登上了热搜,引发不少热议。

去除了传统婚礼相较繁琐的几个环节,以及需要耗费的巨大金钱和精力。,三无婚礼主打的就是一个极简,省钱又省力。

以此类推,衍生出了无司仪、无煽情环节、无婚宴的四无婚礼五无婚礼等多种形式。

他和女友班班的工作性质,全年无休且经常加班。再加上彼此都对繁琐的婚礼仪式无甚期待。

所以双方一拍即合,在征得父母同意后,把能省的环节都省了,办一个只吃席的三无婚礼。

接新娘的路上,面对亲戚自发组织的堵门,新娘班班及时出现,化解了这个小插曲。

小两口算了一下,整趟下来最大的花费,就是为双方购置的西装、两套礼服,只花了一万多。

或许正如阿康所说:虽然没有华丽的仪式和动人的语言,但是我们相信,今后一起携手带来的幸福和坎坷,才是我们感情最有力的见证。

在他们眼里,婚礼的最大意义就是为了让父母放心,和许久未见的亲戚朋友聚一聚。

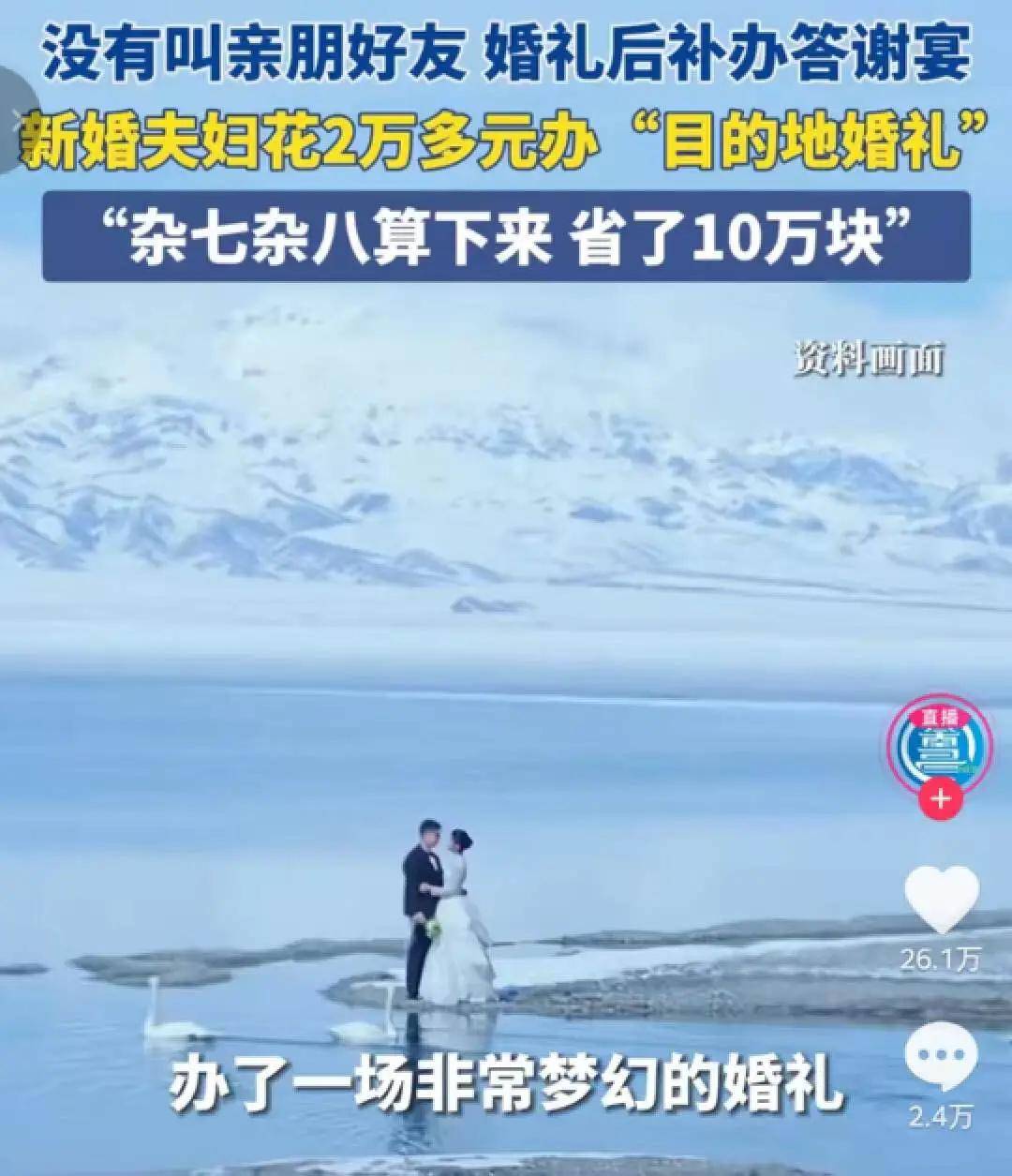

网友@露辣的婚礼,除了新郎,没有邀请任何一个朋友,就连双方父母,都没有参加。

露辣和老公两个人去了新疆的赛里木湖边上,举办了属于他们两个人的梦幻婚礼,从交换戒指再到彼此宣誓,全程都有录像拍摄。

婚礼后回家再举办一场答谢宴,做成视频供亲戚朋友观看。这种旅行 答谢宴的婚礼,就是当下在某书上很火的目的地婚礼。

根据《2021中国结婚消费新常态用户行为洞察报告》显示,新人结婚平均花费23.1万元。

事实上,也的确如此。露辣算过,光是婚礼布置的那个台子,就要四五万块起步,费用可以说是上不封顶。

而目的地婚礼,是婚礼 婚纱照 蜜月三合一,全程费用加上机票算下来,不到三万。

回来举办的答谢宴,也一切从简,纯请客吃饭,杂七杂八算下来,省了十万块多。

整趟流程下来,既满足了新人追求的仪式感,也满足了基本的人情世故,让亲戚朋友有了一定的参与度,还不耽误收份子钱。

每去到一个风景优美的地方,两人就搭建起一个喜字拍照留念,用他们独有的浪漫方式,去庆祝这段感情的开花结果。

比起跟随主流,越来越多的年轻人选择把钱花在刀刃上,优先置顶个人感受,把钱花在他们觉得有意义的环节上。

她最感到不适的,便是离娘肉,意思就是女儿是母亲身上的一块肉,现在嫁出去了,婆家就得送一块肉送给娘家。

有的地方甚至借闹婚名义,对新郎新娘往身上喷各种泡沫彩带,不折腾得底朝天都不罢休。

高昂的婚礼费用,烦不胜烦的婚礼陋习,让越来越多的年轻人想要摆脱传统罢工。

在一些父母的观念里,婚礼不是两个年轻人的事情。而是属于他们家长的一场落幕仪式,乃至上升到整个家族的体面问题。

对于婚礼举办的时间,父母同样无法理解:你们又不是二婚,为啥非在晚上举办?

从表面来看,或许只是一场婚礼的主办权,可这背后,是新老观念的碰撞,更暗藏着家庭权力的排序和让渡。

她的三无婚礼,父母不仅不同意,还想插手干预每一个细节,按他们的想法来走。

双方父母在婚礼的推进过程中,也不时抛出一些难题:不同意只办一场,没必要控制预算,不能在酒店办……

他们便告诉另一方父母的优秀行为,并表达赞赏,以此让父母尽快调整自己的一些离谱行为。

通过举办婚礼这场大型的家庭协作项目,双方父母清晰感知到了他们的边界感,学会去尊重他们的想法。

她和伴侣也从彼此原生家庭的儿子/女儿的角色中渐渐脱离,组建起属于他们两人的小家庭。

在拿回婚礼主导权的过程中,更让她深刻感受到:拥有做自己的底气,到底有多重要。

举办完三无婚礼的她,渐渐发现:她反对不止是传统婚礼,而是这背后赋予的传统婚娶观念。

比如接亲环节,强调的就是女方离开自己的原生家庭,自此融入到男方所在的大家庭,;

比如父亲交接这种经典的煽情桥段。从父亲的手里,交接到配偶的手里这种交接中,让她觉得好像丧失了独立个体的意识。

这些仪式,都在强调着:她从谁的女儿,转变为到谁的伴侣,这些从属者的被动角色,都让她不是很喜欢。

仿佛一个女性,总需要被男性照顾。可她觉得她从来都是一个独立的个体,人生的选择权从来只在她手里。

复旦大学社会学系副教授沈奕斐说过:过去社会强调家庭利益,个体的生存主要依附于家庭,婚姻的意义主要是传宗接代,因此过去的婚姻多为缘分婚姻;

而当代社会更重视个体利益,人们追求的不再是生存而是生活得更好,婚姻的意义主要是实现个人幸福,因此现代社会的婚姻被称作’爱情婚姻‘。

以此来看,现在三无婚礼的盛行,是越来越多的年轻人在婚姻里自我意识的觉醒。

任何时候,认清自己需要什么,不需要什么,不被外界所绑架,遵从自己内心深处的声音,都同样重要。

联系

Contact

关注BG真人

BG真人

BG真人